Sport und Bewegung brauchen Räume. Aus diesem Grund wurden und werden Sportstätten gebaut, wie z. B. Stadien, Sporthallen oder Schwimmbäder. Meistens bestehen die Sportanlagen schon seit mehreren Jahrzehnten oder sogar mehr als einem Jahrhundert. So u. a. auch das Stadion der Freundschaft Templin, welches 1923 feierlich eröffnet wurde. Doch Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich. Während Sport in den 1970er- und 1980er-Jahren noch vorrangig in den genannten Sportanlagen ausgeübt wurde, ist heutzutage die gesamte Stadt samt Umgebung ein Sport- und Bewegungsraum.

In diesem Beitrag möchte ich euch zeigen, wie man eine Sportstätte analysiert und warum man das eigentlich macht. Zur Veranschaulichung habe ich das Stadion der Freundschaft Templin ausgewählt, da ich selbst aus der Stadt Templin komme. Durch die über 100-jährige Historie des Stadions kann man quasi in die Vergangenheit schauen und ist somit ein gutes Beispiel. Doch zu einer Sportstättenanalyse zählt auch, das Umfeld miteinzubeziehen und zu schauen, wie die Meinung der Bewohner und Institutionen im Umkreis zur Anlage ist.

Aber was soll die ganze Arbeit? Warum muss man Sportstätten analysieren und umliegende Institutionen befragen? Eine Antwort habe ich schon im ersten Absatz gegeben: Zeiten ändern sich und damit auch die Bedürfnisse der Menschen. Sport wird heute nicht mehr hauptsächlich in den Sportstadien oder -plätzen dieser Welt ausgeübt, sondern vermehrt zuhause oder in der Öffentlichkeit. Deshalb stellt sich für die Frage, ob das Stadion überhaupt noch zeitgemäß ist und die Bedürfnisse der Bevölkerung anspricht?

Aus diesem Grund ist eine Analyse so wichtig, um die Sportstätte bedarfsgerecht und zielgruppenadäquat weiterzuentwickeln. Im Folgenden schauen wir uns mal die Prozesse genauer an.

Beschreibung der Lage und des Ortes

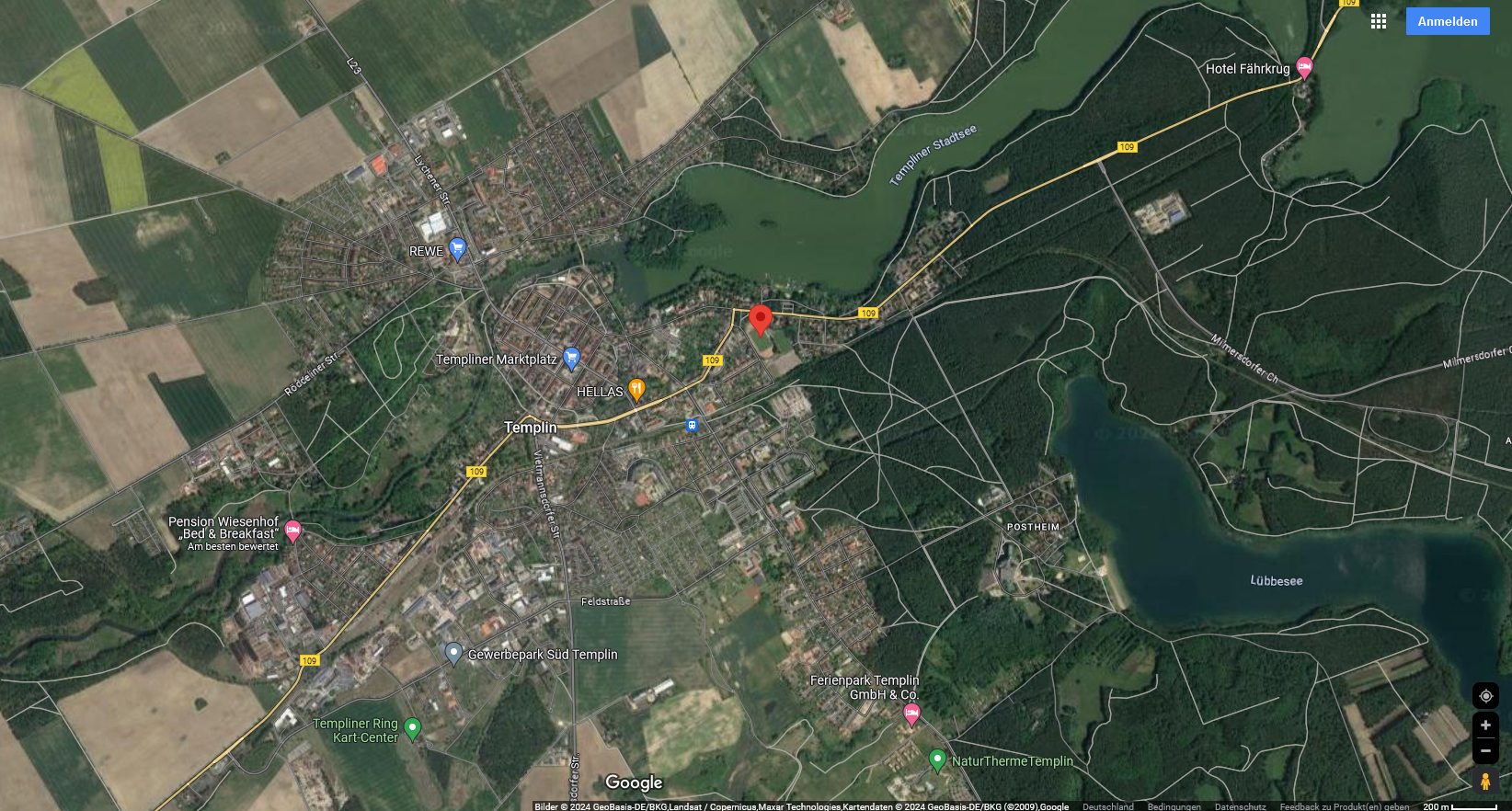

Der allererste Schritt ist zunächst einmal zu klären, wo sich die Sportstätte überhaupt befindet. Liegt es in einem Dorf oder einer Stadt? Liegt es im Zentrum oder am Rande des Ortes? Durch was wird die Sportstätte eingrenzt? Gibt es Anbindungen zum öffentlichen Nahverkehr? Mit all diesen Fragen setzt man sich auseinander, um die lokalen Gegebenheiten besser zu verstehen und ein Grundverständnis für den Ort zu erhalten.

Die Beantwortung der Basic-Fragen bietet auch im späteren Verlauf die Möglichkeit, nach neuen Ideen für das Stadion zu suchen. Wenn wir nämlich einen Radius von 15 Minuten-Entfernung nach dem Modell der 15-Minuten-Stadt ziehen, dann findet man ganz viele weitere Institutionen und Sporträume. Diese können wir dann für Interviews und weiteren Vor-Ort-Analysen miteinbeziehen. Wir erhalten noch mehr Infos und können noch mehr Rückschlüsse über Herausforderungen und Chancen ziehen.

Bestandsaufnahme

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die meisten Sportstätten gebaut. Da wir mittlerweile im Jahre 2024 sind, haben die meisten Stadien und Sporthallen schon eine ziemlich lange Lebenszeit. Je älter man wird, desto mehr Verschleiß kommt hinzu. Das ist bei Gebäuden nicht anders als bei uns Menschen. Dadurch kann mancherorts aber kein Sport mehr ausgeübt werden. Sportplätze werden demzufolge gesperrt und Menschen können sich nicht bewegen. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie schlecht die Auswirkungen von gesperrten Sportanlagen auf uns sind.

In der Bestandsaufnahme schauen wir also, wie es um die Sportstätte steht. Dabei werden genau die Gegebenheiten dokumentiert. In welchem Zustand sind die Wegeverbindungen, Zuschauerplätze, Sportplätze, Umkleidekabinen, Materialräume, sanitären Einrichtungen etc.? Die Bestandsaufnahme kann durch eine Vor-Ort-Begehung durchgeführt werden und ist der Grundstein für alle weiteren Maßnahmen. Mein Professor hat immer gesagt: Wer die Bestände nicht kennt, braucht sich mit den Bedarfen erst gar nicht auseinandersetzen.

Nutzungsanalyse

Nach der Vor-Ort-Analyse schaut man sich für einen bestimmten Zeitraum an, wie die Sportstätte genutzt wird. Wer befindet sich im Stadion? Was macht die Person vor Ort? Wo hält sie sich auf? Dadurch kann festgestellt werden, wie das Nutzungsverhalten und die Auslastung im Stadion sind. Für das Stadion der Freundschaft lässt sich festhalten, dass mittwochs hauptsächlich Kindersportgruppen Fußball spielen und die zwei Rasenplätze logischerweise die Hauptnutzungszonen sind. Da es sich um Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter handelt, sind auch viele Erwachsene im Stadion.

Natürlich notiert man sich die genaue Anzahl der Kinder und Erwachsenen, damit man für weitere Beobachtungen Referenzwerte hat. Außerdem ist es hilfreich, den Belegungsplan vom Platzwart oder Verwalter des Stadions zu erfahren. Dadurch kann die Auslastung ermittelt werden, die für das Stadion der Freundschaft sehr ausbaufähig ist. Gerade einmal ein Viertel der verfügbaren Zeiten wird das Stadion genutzt. Die restlichen 75 % bleiben unberührt. Dieser Wert sticht einem ins Auge und kann dann für die Ideenentwicklung sehr nützlich sein.

Befragung der umliegenden Institutionen

Partizipation ist in der heutigen Gesellschaft eines der wichtigsten Punkte. Die Bewohner und Bewohnerinnen wollen sich gehört fühlen und mitgestalten können. Deshalb ist es so wichtig, dass die Verwaltung und Politik sie miteinbezieht und befragt. Die Bevölkerung hat schließlich das meiste Wissen und die meisten Erfahrungen. Daraus können dann die wichtigsten Herausforderungen und Potenziale schon herausgefiltert werden. In meinem Betrieb möchte ich ja auch gefragt werden, wenn es um Veränderungen an meinem Arbeitsplatz geht, oder nicht?

Genau aus diesem Grund werden Befragungen bei den umliegenden Bewohnern und Institutionen durchgeführt. Kennen Sie die Sportstätte überhaupt? Nutzen Sie diese? Wenn ja, wie nutzen sie das Stadion? Wenn nicht, aus welchen Gründen nicht? In den Gesprächen ergeben sich viele Fragen und in jedem Interview erfährt man spannende Dinge, die einem vorher nicht bekannt waren und sehr nützlich sind. Anschließend werden alle Informationen, die wir bis dahin gesammelt haben, zusammengefasst.

Ideen und Handlungsempfehlungen entwickeln

Zu guter Letzt kommt eigentlich der schönste Teil. Hier kann man als Sportmanager oder Analyst der Sportstätte seiner Kreativität und Expertise freien Lauf lassen. Denn nun gilt es, Handlungsempfehlungen und Ideen zu konzipieren, um die Sportstätte weiterzuentwickeln. Das Gute ist, dass man im Laufe der vorherigen Schritte schon ganz viele Punkte aufgreifen konnte, sofern man gut zugehört und aufgepasst hat. Denn die Bewohner und Bewohnerinnen oder die Institutionen bringen so viele Ideen mit ein, dass man diese einfach nur noch aufschreiben muss.

So ist das Stadion der Freundschaft Templin wenig attraktiv für Menschen mit Behinderungen, Kleinkinder oder Senioren. Das liegt vor allem an den vielen Barrieren, die sich im Stadion befinden. Die Wege sind nicht vollumfänglich gepflastert, Tribünen bieten keine Plätze für Senioren und das Fortbewegen auf den Tennen-Laufbahnen ist für Rollstuhlfahrer sehr anstrengend. Demzufolge ergibt sich daraus der klare Handlungsauftrag, die Barrierefreiheit im Stadion herzustellen, damit mehr Menschen Sport treiben und sich bewegen können. Das ist schließlich das wichtigste und größte Ziel der Sportentwicklung.

Teilen über:

Weitere interessante Beiträge:

Schreibe einen Kommentar