Es ist und bleibt eines der schwierigsten Themen im Sport: Doping. Am Ende ist es nicht nur eine Problematik des Spitzensports, sondern mittlerweile auch ein gesellschaftliches Problem. Überall, wo es um Leistungssteigerung, Selbstoptimierung oder Ergebnisorientierung geht, liegt Doping und der Missbrauch von Schmerz- oder Suchtmitteln ganz nahe. In diesem Beitrag möchte ich darauf schauen, wie es aktuell in Deutschland um das Thema steht, wie Experten das Doping-System bewerten und wie man es bekämpfen könnte.

„Doping ist das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, seines Metaboliten oder eines Markers in Körperbestandteilen eines Athleten. Doping ist die Verwendung von Substanzen aus den verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener Methoden“, heißt es seit 1999 im World Anti-Doping Code (DSHS Köln, 2024). Dieser Code ist eine Antwort auf ein Phänomen, was es bereits seit der Antike gibt. Schon bei den Olympischen Spielen der Antike wurden stimulierende Substanzen wie Alkohol, Stierblut oder Stierhoden eingesetzt, um bessere Leistungen zu erzielen. Eine der problemreichsten Sportarten ist dabei der Radsport. In den 1960er-Jahren kam es aufgrund der Einnahme von Amphetaminen zu einigen Todesfällen, sodass Sportverbände erste Anti-Doping-Regeln aufstellten (Dreher & Kuss, 2018).

1989 stimmte dann der Europarat einem Übereinkommen zu, dass man zukünftig gemeinsam gegen Doping vorgehen müsse. 2002 wurde die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) in Deutschland installiert, die seitdem Dopingkontrollen durchführt und für die Dopingprävention verantwortlich ist (DOSB, 2024). Doch trotz der vielen Abkommen, Agenturen und Anti-Doping Kampagnen ist Doping immernoch ein großer schwarzer Fleck im Sport, den man so einfach nicht wegbekommt. Leider gibt es auf die vielen Fragen keine einfachen Antworten, da das Sport-System zu komplex ist. Wir schauen dennoch im Folgenden auf die aktuelle Situation in Deutschland und versuchen uns an die großen Fragen heranzutasten.

Doping in Deutschland

Schaut man in die Vergangenheit des deutschen Sports zurück, wird man ganz schnell auf dunkle Zeiten stoßen. In den 1970er- und 1980er-Jahren machte die „Sportnation“ DDR durch viele Medaillen bei Olympischen Spielen auf sich aufmerksam. Hinter diesem Schein steckte ein ausgeklügeltes Staatsdoping, um schnell erfolgreich zu werden und so international politisch anerkannt zu werden. Der Sport wurde politisch instrumentalisiert und missbraucht. Viele vergessen, dass auch die BRD und weitere Nationen im Doping-Netz mitmischten, um sportlich mithalten zu können. Es entwickelte sich ein Teufelskreis im internationalen Sport.

Nach der Wiedervereinigung wurde das Staatsdoping der DDR aufgedeckt, doch hörte das Dopen damit nicht auf. Allen voran der Radsport und Tour de France-Sieger Jan Ullrich sorgten durch Blutdoping (auch EPO genannt) für Negativschlagzeilen. Hinzu kommen Dopingfälle im Boxen, der Leichtathletik und im Fußball. Doping in Deutschland ist ein Tabu-Thema, was von den Protagonisten des Sports gern unter den Tisch fallen gelassen und aus der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Eine richtige Aufarbeitung ist nicht gewünscht.

Aktuelle Lage in Deutschland

In Deutschland gibt es die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA), die 2002 gegründet wurde und seitdem für ein sauberen Sport in Deutschland kämpft (DOSB, 2024). 2022 hatte man dafür ein Budget von ca. 12 Mio. Euro. Mit dem Geld wurden u. a. rund 12.400 Dopingkontrollen durchgeführt und 15.500 Proben von Sportlerinnen und Sportler genommen. Die meisten Kontrollen gibt es mit Abstand im Fußball, wo es 550 Trainings- und 1.300 Wettkampfkontrollen gegeben hat, die in der Regel nicht angekündigt werden. In Relation zu anderen Nationen, sind das Spitzenwerte, die die NADA in Deutschland jedes Jahr erbringt (NADA Deutschland, 2024).

Wenn man sich aber nur den Fußball anschaut, stellt man fest, dass es eigentlich zu wenige Dopingkontrollen sind. Allein in den ersten drei Fußball-Ligen gibt es rund 1.900 Spieler. Nimmt man die Dopingkontrollen hinzu, kommt ungefähr auf jeden Sportler nur eine Dopingkontrolle pro Jahr. Seit 2010 gab es im deutschen Sport 213 Sanktionen, 1.010 Verstöße und 4.566 Melde- und Kontrollversäumnisse (NADA Deutschland, 2024). Diese Zahlen zeigen sehr gut, wie brisant das Thema Doping in unserem Land immer noch ist. 7 % der Deutschen sind sogar für die Legalisierung von Doping im Spitzensport, was den Sport dann völlig zunichtemachen würde (Statista, 2024).

Doping ist ein gesellschaftliches Problem

Leider ist der Missbrauch von Substanzen oder verbotenen Methoden nicht nur ein Phänomen des Spitzensports, sondern hat sich auch im Breiten- und Freizeitsport durchgesetzt. Hier wird es eher als „Medikamenten-Missbrauch“ betitelt, was letztendlich eine Vorstufe des Dopings ist. Gerade im Fitnesssport wird schnell zu Anabolika, Wachstumshormonen oder Nahrungsergänzungsmittel wie Ketonen gegriffen, um schnell sichtbare Erfolge zu generieren. Experten gehen davon aus, dass jeder Fünfte im Fitnesssport zu Anabolika greift (Blasius, 2017). Die Werbeindustrie tut dabei ihr Übriges und verspricht durch Traubenzucker, Energie-Drinks oder Vitamine eine höhere Konzentration, bessere Muskelleistung und schnelle Erfolge (NADA Österreich, 2024).

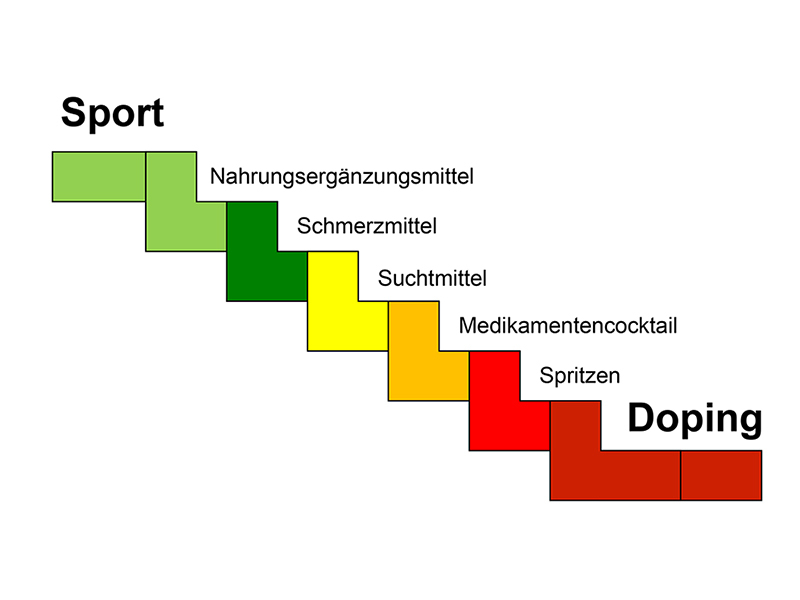

Im nächsten Schritt kommen Schmerzmittel wie Ibuprofen zum Einsatz, die in den Ballsportarten teilweise wie Smarties genommen werden. Fast jeder zweite Hobbyfußballer greift mehrmals pro Saison zu Schmerzmitteln. Wer bereits Schmerzmittel zu sich nimmt, hat die ersten beiden Schritte auf der „Treppe der Versuchung“ (siehe Bild) bereits geschafft. Anschließend folgen Suchtmittel, Medikamentencocktails, Spritzen und schließlich Doping (NADA Österreich, 2024). Der Breitensport kann sich also vom Doping nicht frei machen, sodass die Sportverbände gefragt sind und darauf Antworten finden müssen.

Warum wird eigentlich gedopt?

Nach all den Zahlen und Darstellungen lautet doch die logische Frage, warum eigentlich gedopt wird? Das Sportsystem ist zu komplex, um darauf eine einfache Antwort zu finden. Generell geht es aber im Sport fast immer um Sieg oder Niederlage. Für den Erfolg greifen viele Sportler und Sportlerinnen auch zu unerlaubten Mittel. Die kurze Regenerationszeit, hohe Wettkampfhäufigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit und der hohe Leistungsdruck sind starke Motive, sodass einige Personen schwach werden und dopen (NADA Österreich, 2024).

Am Ende liegt es leider am Sport-System selbst. Schaut man sich nur den Saisonplan eines Fußball-Nationalspieler in der Bundesliga an, dann könnte dieser auf über 60 Spiele pro Saison kommen. Radsportler müssen bei den großen Rundfahrten sogar drei Wochen lang jeden Tag über 150 Kilometer abspulen. Doch anstatt die Anzahl an Wettkämpfen zu reduzieren, kommen einfach weitere Spiele oder Rundfahrten hinzu. Die Medien- und Sportvereinslandschaft wollen schließlich ordentlich Geld verdienen. Auf die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler wird dabei wenig Rücksicht genommen. Und so kommt eins auf das andere.

Gemeinsam gegen Doping

Am Ende stellt sich die nächste Frage, wie man dieses große Tabu-Thema „Doping“ weiter bekämpfen kann? Dafür hat die NADA Deutschland das Präventionsprogramm „GEMEINSAM GEGEN DOPING“ ins Leben gerufen. Das ist ein Netzwerk, welches verschiedene Informationsangebote wie Vorträge oder E-Learning beinhaltet. Dadurch sollen Eltern, Trainer und Trainerinnen, Athleten und Athletinnen, Lehrer und Lehrerinnen und Anti-Doping-Beauftragte für das Thema sensibilisiert werden (NADA Deutschland, 2024).

Prävention ist ein wichtiger Pfeiler, um Doping zu bekämpfen. Doch allein dadurch wird sich nicht viel ändern können. Die NADA erhält für die Präventionsarbeit jährlich nur 300.000 Euro vom Bund (NADA Deutschland, 2024). Im Vergleich zu den Unsummen, die im Sport fließen, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Journalist und Doping-Experte Hajo Seppelt meinte im Deutschlandfunk: „Doping ist eine System-Frage des Sports. Es geht darum, die Frage zu stellen, welcher unglaubliche Leistungsdruck auf die Menschen lastet, der sie am Ende in die Doping-Falle tappen lässt.“ (Stucke, 2019). Am Ende benötigt es auch mehr Kontrollen, die Kooperationsbereitschaft der Sportverbände und die unangenehme, investigative Arbeit von Journalisten, um weiter auf Doping und deren Netzwerke aufmerksam zu machen und so für einen sauberen Sport zu kämpfen.

Quellen:

Bachner, F. (2010). Da läuft mir die Galle über. Aufgerufen am 18.04.2024 unter https://www.zeit.de/sport/2010-09/doping-ddr-boese-koehler

Blasius, H. (2017). Doping im Sport. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart.

Deutsche Sporthochschule Köln. (2024). Was ist Doping? Aufgerufen am 18.04.2024 unter https://www.dshs-koeln.de/institut-fuer-biochemie/doping-substanzen/was-ist-doping/was-ist-doping/

Deutscher Olympischer Sportbund. (2024). Anti-Doping. Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://www.dosb.de/leistungssport/anti-doping?Anti-Doping=&cHash=c139df0104a0ba9eee0bbfb1a1ad89b9

Dreher, K. E. & Kuss, M. (2018). Geschichte des Dopings. Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sport/doping_gefaehrliche_mittel/pwiegeschichtedesdopings100.html

Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland. (2024). GEMEINSAM GEGEN DOPING. Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://www.nada.de/praevention/gemeinsam-gegen-doping

Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland. (2024). Jahresberichte. Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://www.nada.de/nada/jahresberichte

Nationale Anti-Doping Agentur Österreich. (2024). Warum wird gedopt? Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://www.nada.at/de/praevention/dopipedia/marketshow-warum-wird-gedopt

Statista. (2024). Daten und Fakten zum Doping im Sport. Aufgerufen am 17.04.2024 unter https://de.statista.com/themen/4799/doping-im-sport/#topicOverview

Stucke, J. (2019). Ein System der Heuchelei. Hajo Seppelt über „Die Feinde des Sports“. Aufgerufen am 18.04.2024 unter https://www.deutschlandfunkkultur.de/hajo-seppelt-ueber-die-feinde-des-sports-ein-system-der-100.html

Die letzten Beiträge

Schreibe einen Kommentar